L'heure juste

AVRIL 2025

REGARD SUR LA PARTICIPATION CITOYENNE

QUAND LE BAPE FAIT DE L'EFFET

Le 9 avril dernier, nous avons eu la chance d’accueillir dans nos bureaux Mario Gauthier, professeur à l’Université du Québec en Outaouais, et Louis Simard, professeur à l’Université d’Ottawa, deux chercheurs qui ont exploré les effets des consultations publiques du BAPE sur les décisions gouvernementales. Voici quelques échos de la conférence qu’ils nous ont offerte.

«On étudie le BAPE parce qu’on pense que c’est un bon exemple pour montrer l’intérêt de la démocratie participative», lance d’emblée Mario Gauthier.

Avec leur équipe, son collègue et lui se sont penchés sur les rapports de 271 commissions d’enquête ayant tenu des audiences publiques. Ils ont classé les avis généraux qui se dégagent de chacun d’eux en trois catégories: plutôt favorables, mitigés, défavorables. Tout un défi!

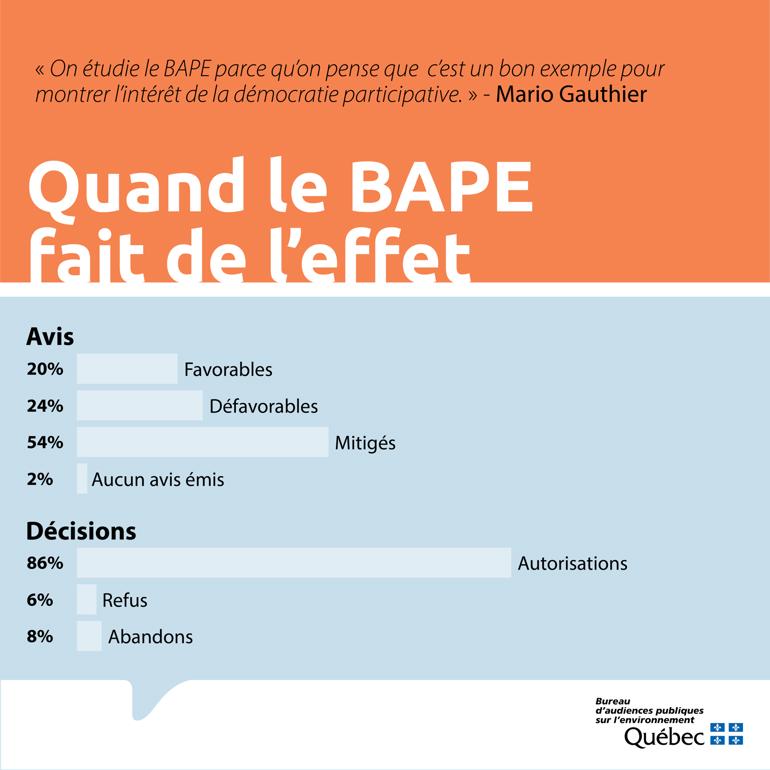

Les résultats de leur analyse permettent de déboulonner un mythe répandu. «Ce n’est pas vrai que le BAPE dit toujours non», souligne Louis Simard. En effet, parmi les avis qu’ils ont analysés, 24% sont défavorables, 20% favorables et 54% mitigés (c’est-à-dire que la commission juge le projet acceptable sous certaines conditions).

Autres observations: les chercheurs ont remarqué une corrélation entre le type d’avis et l’importance de la participation, celle-ci étant plus forte dans les cas d’avis défavorables. De plus, certains types de projets, comme ceux de lieux d’enfouissement techniques, ont davantage de difficulté que d’autres à obtenir un avis favorable.

En ce qui a trait aux décisions du Conseil des ministres, on entend souvent dire que les projets qui passent au BAPE sont refusés. «Ce n’est pas le cas», corrige Louis Simard. Le taux de refus est de 6% contre 86% d’autorisations et 8% d’abandons. Il note toutefois: «Quand le BAPE donne un avis défavorable, il y a de fortes chances que le gouvernement n’autorise pas le projet.»

Cela dit, les effets du BAPE ne se mesurent pas qu’à l’examen des décisions du Conseil des ministres. Ils se manifestent aussi à travers les conditions qui figurent dans les décrets, l’évolution des pratiques et la réalisation d’apprentissages au fil du temps, voire dans les politiques gouvernementales. C’est également de cette façon que le BAPE et, bien sûr, les participantes et participants à ses consultations publiques font une différence.